【

儀表網 研發快訊】近日,北京理工大學物理學院王秩偉教授、姚裕貴教授團隊與普林斯頓大學 M.Z.Hasan 團隊合作,首次在三維晶體材料Ta?Pd?Te?中實驗觀測到拓撲激子絕緣體的存在,并進一步發現其具有動量序可調的激子凝聚態。這一成果為探索關聯電子體系中的拓撲量子態提供了全新平臺。相關研究成果以“Topological excitonic insulator with tunable momentum order”為題發表在《Nature Physics》上。北京理工大學碩士生吳黃宇(現為北理工材料學院在讀博士生)為論文共同第一作者,北京理工大學王秩偉教授為論文共同通訊作者。

激子絕緣體作為一種奇特量子物態,自1964年理論預言以來長期備受關注。其核心特征為電子-空穴對(激子)自發凝聚形成玻色-愛因斯坦凝聚態,從而打開能隙,實現無耗散能量傳輸。然而,傳統激子絕緣體常伴隨顯著結構相變,導致其物理機制難以明確區分。絕大多數候選體系均伴隨強烈結構相變,難以厘清“電子關聯”與“晶格作用”的貢獻。尋找結構耦合較弱、拓撲性質明確的新型激子絕緣體材料成為國際前沿難題。

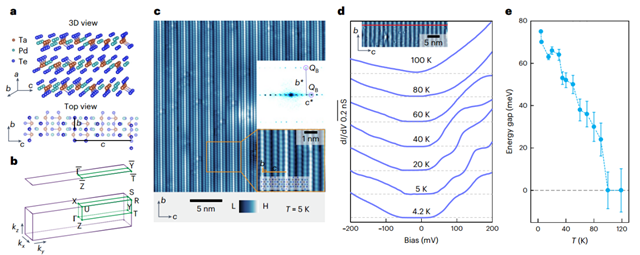

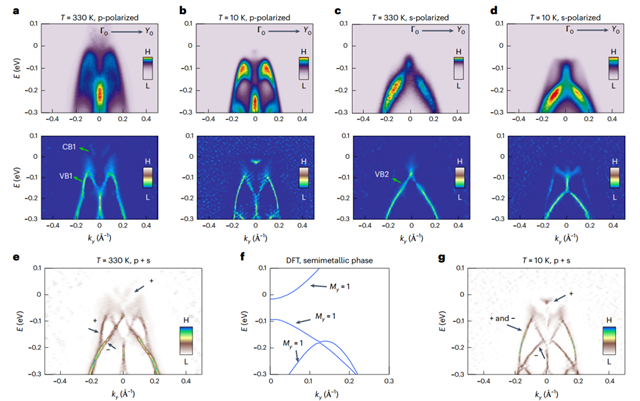

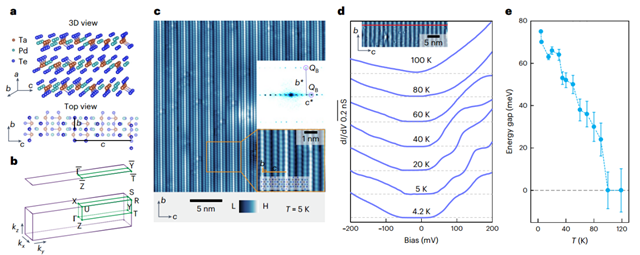

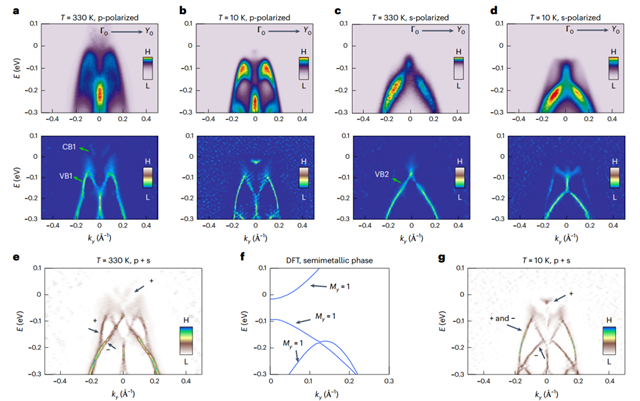

在本工作中,研究團隊首先制備了高質量的層狀材料Ta?Pd?Te?單晶,首次觀測到雙重激子凝聚相:在100 K時由半金屬態進入零動量激子凝聚態,4.2 K時進一步發生有限動量二次激子凝聚。團隊通過極化角分辨光電子能譜測試發現,低溫下電子能帶發生軌道雜化,鏡面對稱性破缺,證實激子凝聚驅動了拓撲相變。同時,掃描隧道譜觀測到體絕緣能隙,與理論模型預言的拓撲邊緣態高度吻合。更令人驚奇的是,在外加磁場調控下,體系展現出動量序的可調性,為研究拓撲相變臨界行為與對稱性調控提供了實驗窗口。

該研究首次在三維晶體中證實了拓撲激子絕緣體的存在,揭示了電子關聯與拓撲序的協同效應。其弱結構耦合特性為解析激子凝聚的純粹物理機制提供了理想模型,有望推動對量子臨界現象與拓撲激發態的深入理解。此外,拓撲邊界態的無耗散輸運特性為未來量子器件設計開辟了新方向。

圖1. Ta?Pd?Te?的實空間表征,顯示了T= 100 K附近絕緣體帶隙的變化。

圖2. Ta?Pd?Te?低溫電子相中,帶間雜化和鏡像對稱破缺的特征。

圖3. 絕緣能隙的拓撲性質。

圖4. 具有平移對稱破缺的非零波矢的次級激子不穩定性。

本工作的其他合作單位還包括合肥國家實驗室、瑞士蘇黎世大學、北京凝聚態物理國家實驗室、中國科學院物理研究所、南方科技大學等機構。本項目得到了國家重點研發計劃、國家自然科學基金委、北京市自然科學基金委等相關項目的支持。

所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。